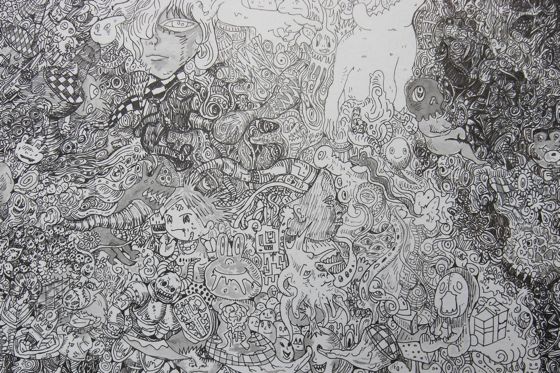

Olaf Breuning 「life is a wheel」を児玉画廊|東京で観ました。

特に前知識もなかったのですが、グラフティのような作品でした。モノクロの線画です。

ストリートにあるような、ちょっと暗喩のような、脱力的なような、サーフカルチャーとも近そうなそんな感じでした。面白かったです。

でも、ああいう壁に直接書いたものってどうやって売るのかな?って思ったら、額に入った原画?コピー?の様な物があったので、それを売るのかな?

Olaf Breuning 「life is a wheel」を児玉画廊|東京で観ました。

特に前知識もなかったのですが、グラフティのような作品でした。モノクロの線画です。

ストリートにあるような、ちょっと暗喩のような、脱力的なような、サーフカルチャーとも近そうなそんな感じでした。面白かったです。

でも、ああいう壁に直接書いたものってどうやって売るのかな?って思ったら、額に入った原画?コピー?の様な物があったので、それを売るのかな?

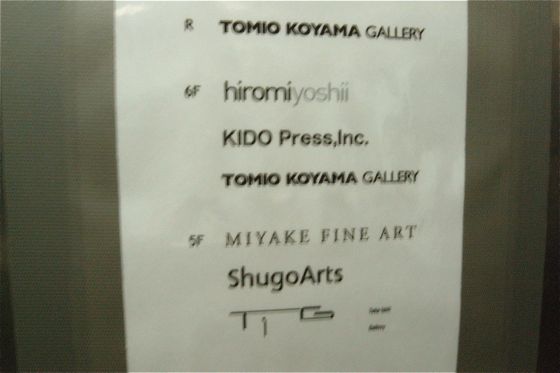

・ジェラティン 展 – Tomio Koyama Gallery

軽いジャンクな感じとふざけた感じなんだけど、まとまってる感じもあり、ワクワクする感じもあり。きっと真面目にふざけてるのかな?

・田口和奈「そのものがそれそのもとして」- ShugoArts

絵画を写真に起こしているみたいだけど、その感じがわかるのは言われてみればという感じでもあって、結果でき上がっている作品が一体なんなのかが分からないものになっているのでそこがポイントなのかも。ただ、作品は何か一歩離れた感じで良い距離感があったりする。

・伊藤存「四月パカ」- Taka Ishii Gallery

布に刺繍を施した作品。小難しい物を刺繍していくのではなくて、何やら曖昧な間のような物を縫い付けている。ざっとした概要だけをとらえているので、色々な捉え方も出来ると思う。

・毛原大樹「都市のエフェクト」- HIROMI YOSHII

都市のエフェクトといっているだけあって、まさに都市を切り取ってそれにエフェクトを掛けている人の実験室といった感じを思わせる部屋。音楽の機材とかあるとどうしても触りたくなってしまうのは習性でこれは作品と関係ないけど、本当にエフェクトかけられそうでした。

水戸芸術館で開催中の「ツェ・スーメイ展」に行きました。

小旅行気分で行ってきましたが、東京からは日帰りで行くのにちょうどいいのじゃないでしょうか?今回は水戸芸術館のツェ・スーメイ展を目的として行きました。

ツェ・スーメイさんは、自分も音楽をやっているだけに音に関連した作品が半分くらいという感じでした。作品としては初めの方にあったボーダーラインの作品がおもしろかったです。全体的に芸術館の方が用意されたと思われる説明の冊子が説明しすぎかという印象もありました。

ただ、そのくらいしないと地方での現代美術展開催っていうのは辛いかな?とも思いました。でも、自分で考え感じるのも美術とか芸術を見る上で必要な事だから説明し過ぎも問題だと思いますが。

あと、余談ですが、水戸芸術館の建物は磯崎新さんですね。磯崎さんの建物に入った事はあんまりないんですが、幾何学的な感じですね。それが美術館的なホワイトキューブの空間には良かったような気がしました。そのおかげか?最初の方角を示した作品はインパクトがありました。あれは、空間の使い方のとあわせ技ですね。

YouTubeで作品をみつけました。

資生堂ギャラリーに行ってきました。今回は椿会展 2009がやっていました。これは、椿会の中から伊庭靖子、塩田千春、祐成政徳、丸山直文の4名の作品を展示という感じですね。

やはりそれぞれ名の知れた人達なので、レベルの高い作品という印象です。でも、やはりグループ展であまり広い展示会場でもないので、イマイチ、不完全燃焼な感じは否めないですが。

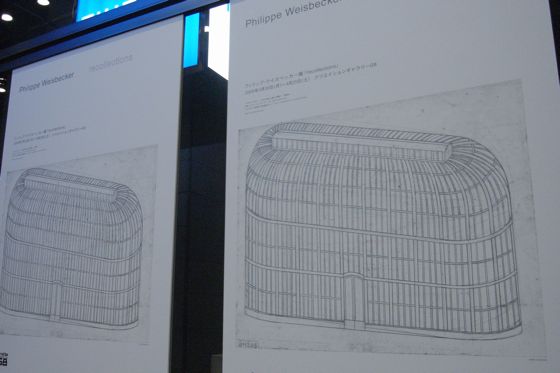

銀座のクリエイションギャラリーG8でフィリップ・ワイズベッカー展 「recollections」を見てきました。自分が気に入ったプロダクトとか色々なモノを、自分でスケッチして自分でコレクションしていったものをまとめて展示してあるという感じでした。

大体のスケッチは立体を強引に平面に落とし込んで記号化するような感じで行われていたので、何となく横山裕一さんの作品とかにも似たような感じがあったので、面白く見れました。

一見何なのかわからないものとかも、これだけ集めるとすごいなーっておもったんだけど、こういう物がアートではなくデザインの文脈で語られると、なんか最近はアートとデザインが近いところにあるなーって思ったりしました。そういえば、SPACE FOR YOUR FUTURE展とかってそういう話だったっけ?

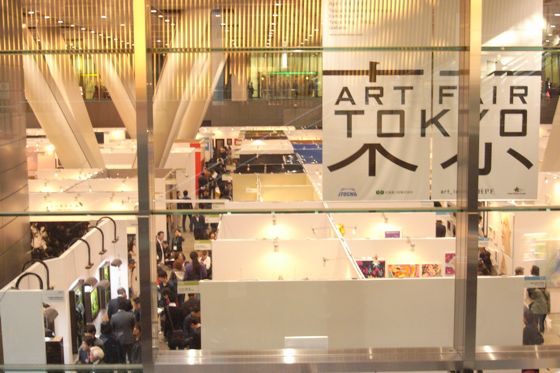

春のアート祭りメインのイベントです。アートフェア東京です。

場所が東京国際フォーラムなだけあって、こちらは現代アートだけじゃなく、陶芸や骨董から、西洋画、日本画とかなんでもありました。ギャラリーっていう名前のつくところで取り扱われるものはだいたいあったんじゃないかな?

もちろん現代アートもあって、有名ギャラリーとかもいっぱい出てました。金氏さんの作品も売ってたけど、ちょっと買えない値段でしたー。そのほかにも結構面白い作品がいくつかありました。

場所は広かったんだけど、おもったより気軽にサクサクみれちゃいました。別会場もあってTOKIAの方は現代アートが固まってました。現代アートってやっぱまだジャンルとしてはニッチな方なのかなぁ?こちらには行った事のあるギャラリーがたくさんでした。

SCAI THE BATHHOUSEで行われていた。大庭大介さんの「The Light Field −光の場−」を観に行きました。

SCAI THE BATHHOUSEで初の個展だそうです。作品は偏光パール絵の具をつかって、見る位置によって様々ないろがみえるという作品です。テーマは森と氷山みたいな感じだったようです。

やはり、こういう見る位置によって見え方が変わる作品とか立体作品とかはどうしてもwebや本や写真ではわからないということもあるし、本物を目の前にしないとなというのはありますね。それに色合いが画面では再現できませんしねぇ。

特に最近はなんでもwebで見れたり、わかっちゃうような気になっちゃうという風潮もあるので、そういう光の加減などを利用した、蛍光色とか金銀とか偏光とかそういうのを使った物は、作品としてしか所有できないので強度があって良いと思います。

トーキョーワンダーサイト本郷でやっていた、Emerging Artist Support Program 2008に行きました。どうやら、企画公募展のだったみたいで、3つの企画展を見たイメージですね。

1、2、3階があって、個人的には2階がよかったです。1階はonnacodomoさん。onnacodomoさんの作品は見入っちゃいました。アナログなんたけど、すごいデジタルエフェクト風なところとかあったり、チープなところもあったり、いい感じです。ああいう発想ってすごい。

2階は、何と言ってもSebastian Stumpfさんにつきますね。普通に東京の街にあるような街路樹に昇りまくるというだけの映像なんだけど、これがやばい。見た人にしかわからないエモですね。もはや。まとめてくれてる人もいるんだけど、なかなか伝わらない。とにかく一見の価値あり。面白い。

人力であり得ない光景を作って行く。それをビデオないし、写真でみせちゃってるのがすごかったですね。その街路樹に昇るビデオ以外には、空中をあるいているような写真と、ひっくり返っちゃったような写真がたくさん見れます。これも面白い。

コンテンポラリーアートフェアの101TOKYOに行ってきました。去年もやってたんだけど、なんだかんだしてて行けなくって、今年こそは行くぞ!って意気込んで行ってきました。

行って入ったら、いきなり小山登美男ギャラリーの部分があって、ギャラリーで見た時びっくりして良いなーって思ったエジプトが置いてありました。

三宅信太郎さんのPath to Egyptって作品らしいです。三宅さんは気がついてなかったんだけど、既に小山登美男ギャラリーで見るよりも先に直島で見てたんですね。気がつかなかった。

そのほかにも色々ありましたが結構気になったのが、この作品。サガキケイタさんの作品で遠くから見るとキノコ雲の絵なんですが、

近くで見るとキャラクターの百鬼夜行のようなキャラクターであふれているという作品。核爆発とゆるめのキャラクターという、ギャップがなかなか味わいがあって面白かったです。

そのほかにも相川勝さんの、昨今のCDが簡単にコピーされている現状のカウンターとして、CD−Rに焼いたCDの盤面や、ジャケットやら、歌詞カードすべてを手書きで再現するという、簡単にコピーしないコピーの作品があったりとか、面白かったです。

表参道のルイヴィトンでやっていた「LIGHT-LIGHT IN TOKYO」に行きました。ミラノサローネとかでもやっていたみたいなんですが、光と音を使ったインスタレーションでした。

こんな感じで、横の入り口から入って、エレベーターで最上階に行くんだけれども・・・。

エレベーターホールとかエレベーターがいかにもヴィトンって感じですねぇ。

中では、エレクトロニカ系というかアンビエント系というか、そんな感じの音楽にリンクして8×10くらいの空間の棒の中から、光が射すんですが、その光の上にメレンゲ系のお菓子が乗っかってるという。

イメージとしては空気でピンポン球を浮かす感じです。光が出るとそこの上のお菓子が浮くんですね。口ではバランスを説明しづらいんですけど、すごく良いバランスで成り立ってました。

作った人はプロダクトデザイナーなんですね。サローネにでてるし。グエナエル・ニコラってあのC−1って言う自邸作っちゃった人か!

ギャラリー小柳でやっている内藤礼さんのcolor beginningを観てきました。

内藤礼さんの展示はこの前のトリエンナーレの三渓園でも観れたんだけど、それと同じ物もありました。

内藤さんの作品は全体的に薄いイメージで、薄いというよりは空間の中で薄い空気をつくるような作品で、すべてが空間の中で雰囲気をつくるものになっています。

そういう手に取りづらい何かという物を作品にしていて、一見退屈といえば退屈な作品とも思ってしまいそうですけど、気がついたらもう、空間が支配されているように思えます。

うっすら色づいた何かで光の感じさせたり、空気の揺らぎを感じさせたりと、静かに感じれたりして。また、ギャラリー小柳の空間がそれを助けてる気もします。

第5回 ベストデビュタント オブ ザ イヤーの「受賞クリエーターズファイル」展を観てきました。

場所が銀座のMIKOMOTOだったので、ちょっと入りづらい。苦笑伊藤さんの方の建物だったらよかったのになー。なんて思いながら、本店の方に行ってきました。

受賞は「ファッション」「アーティスト」「空間・ID」「音楽」「文芸」の5つの部門があってそれぞれ選ばれていましたが、アーティスト部門はカイカイキキの佐藤玲さんでした。

そんなことよりも、一番の驚きは「空間・ID」部門の受賞がトラフで、クラスカとか東大の医学部のカフェとかやってるんですけど、アメリカの美術館に作られるショップの棚の見本がありまして、これが衝撃的な事に、横山裕一さんの顔がプリントされた棚で!笑

ということで、すべてそっちのけで大興奮。笑だってあの顔がでかいんだもん。

すべてそれに持って行かれました。トラフの懐の広さに感激。できたら行ってみたいなー。模型があったんですが、横山裕一さんの絵だらけでした。

ジャネット・カーディフ & ジョージ・ビュレス・ミラー 展をメゾンエルメスに観に行きました。写真は撮れなかったんですが、作品は全部で2つありまして、「40声のモテット」が特に面白かったです。

40声の合唱曲をそれぞれ個人にマイクを取り付けて録音した物を40個のスピーカーに割り振って、それを円形にくむ事で、面として迫ってくる音を、鑑賞者としての立場で聞くのではなく、演奏の中に入り込んで、一緒に演奏しているような、演奏者としての立場から音楽を聞く事ができるという作品。小難しく考える事はできますが、普通に観に行って何もしらないとしても40声が一斉に発声されたときの圧倒感とか単純に楽しめると思います。体験として存在しないものを体験した感じでした。

もう一つの作品がナイトカヌーイング。暗い部屋でみる、暗闇の動画でした。

2005のトリエンナーレにも作品を出してたみたいなんだけど、ちょっと覚えてなかったです。さらには今年の2009の大地の芸術祭にも出るらしいので、チェックですね。

「DRAFT展 ブランディングとアートディレクター」をギンザグラフィックギャラリーで観てきました。G8でやっていた植原亮輔さんもDRAFTの一員です。

DRAFTは多岐に渡って、本当に色々やってました。あれもこれもそうなんだーという印象。モスバーガーの広告とか、オシャレな下着のお店とか、本当に何でもやってますね。

所員個人で、何を作ったかという展示も地下の階でわかるようになっていて、それぞれ個々人の個性が出てるんだなぁという印象を受けました。

代表の宮田さんはデザインするなと言うそうで、それが木をみるような細かい作業にとらわれるなという意味で使われているというような事を言っているようです。もっと森のような部分をデザインするという事が必要で、デザインしてますと言って細かい部分に入って行くとデザインするなと・・・。

そんなタイトルの本「デザインするな」が出たという記念の展示でもあったみたいです。

第3回のshiseido art eggの小野耕石さんの作品展を観てきました。

シルクスクリーンを多重に堆積させるようにして、様々な色で刷ることで、独特の色の地層のような有機物のような立体が生まれるということをしていました。

単にきれいに並んでいるだけのドットが何層にも堆積させるとカッパドキアのような。つららのような自然の物のように見えたりして。

ものすごい時間がかかりそうだったんですが、観る角度によって色が変わったり独特の反射をしていたりと、すばらしい作品でした。

単なる面のようなんだけど、きれいで観ていて飽きない作品でした。制作の話とかが乗ってるサイト見つけました。

第11回亀倉雄策賞受賞記念 植原亮輔展に行きました。ギャラリーG8で毎年やっているやつですね。去年の受賞は佐藤卓さんだったやつです。

DRAFT/D-BROSの方なんですが、今回の受賞はファッションブランドのシアタープロダクツのグラフィックでの受賞みたいですね。ということで、シアタープロダクツの広告などに使われたデザインがいくつもありました。

シアタープロダクツについて、僕はあんまり服の方は毎シーズンチェックするとかないんですけど、広告の方は気になっていたりしたので、さすがだなーという印象でした。

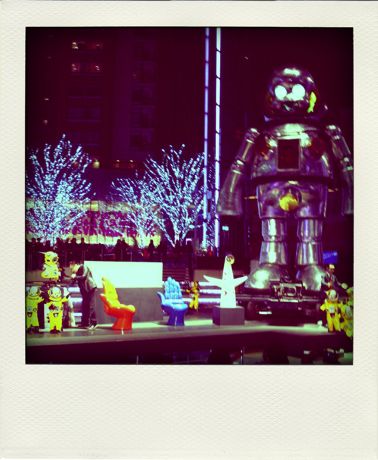

六本木の夜をアートが占拠するイベントに行ってきました。六本木アートナイトです。なんと行ってもメインはジャイアント・トらやんです。ヤノベケンジさんのトークを聞いたんですが、面白かったです。最後に火を吹かせていたのも印象的でした。笑

こんな巨大ロボが火を噴くだけでもおもしろいですけどね。

今はMOTに展示してあるらしいですけど、火は噴くのかな?

噴かないだろうなー。

トークでは、子供が喜んで、大人が顔をしかめるような

事をやって行きたいみたいなトークをしてて面白かったです。

で、そのほかにも、トリエンナーレで三渓園に出てた

霧のアーティスト中谷芙二子さんの、霧とライトのインスタレーション「霧の庭:毛利庭園 (#47662) 」がやっていたりしました。

三渓園の時の方が場所との相性がよかったので、すごかったですが、こういうビルの中に近いような場所でも良かったです。

これは横浜トリエンナーレのときの三渓園の様子です。Youtubeにあったものを引用しています。

そのほかにもダンスの人とか、ミッドタウンの公園をぼんやり光る風船でたくさんにしているところとか、いろいろやっていました。

アートイベントとして面白かったです。こんなに大きくアートで都内でイベントやる事もないし、来年もぜひやってほしいです。

無料バスなんかも走らせてたし、たくさんの人員をつかってましたし。とにかく色々なところで大きくて面白いイベントだったと思います。続くと良いなー。

上野の森美術館にVOCA展を観にいきました。最近は主に立体とかインスタレーションものを多くみた気もしますが、やはりベーシックに絵画というか平面で作成している人たちの強みみたいなものを感じることになりました。絵画というすでに成り立っているものの上でいろいろなことをするとやはり導入として入りやすいし、評価がされやすいんだなぁという印象があります。もう評価の仕方がある程度成熟しているというか。

今回気になっていたのは、田尾創樹さんと小金沢健人さんです。

田尾さんはやはり信頼と実績のおかめプロ的なものを出してきてました。でも、やっぱ絵画として出しているのか結構レベルの高いよくできたものでした。小金沢さんは立体を平面に落としこんでそれを少しだけ立体にしたような。2.5次元的に思えるものでした。平面作品ギリギリという印象をうけましたが、そこがさすがだなと思うところでもあり。

そのほかにも、いろいろな人たちがオススメするだけあって、レベルの高い作品がありました。平面をあらためて見直したというか、平面のパワーっていうものを感じ取ったような気がします。

渋谷の東急Bunkamuraで20世紀のはじまりピカソとクレーの生きた時代を見てきました。招待券がもらえたので。Bunkamuraってすごく混んでいるイメージがあったんですけど、すごいってほどではなく(混んではいたんですが)よかったぁ。

ピカソとかの生きた時代の作品を多く集めていて、ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州立美術館が改修工事中でそこから持ってきたとのことでした。シュルレアリスムとかダダとかフォービズムとかキュビズムとかその辺の説明とともに実作があるという感じでした。やはり、絵画でも流行とかがあって、有名画家はそれに上手く乗って変幻自在にやっているんだなと思いました。

あと、このドイツの美術館はドイツのクレーの作品が多くもっているようで、その作品も一緒に並んでいました。こっちは音楽からインスピレーション受けているみたいなものも多かったです。

田中功起さんの「シンプルなジェスチャーに場当たりなスカルプチャー」をAOYAMA|MEGUROに観にいきました。

まさにタイトル通りという感じのするスカルプチャーやら何やらが、たくさんあって、田中さんの感じがよく出ていたような気がします。このスタイルに至った経緯とかそういうことを含めて面白いような気がします。

同名の映像作品がYoutubeにありましたので、貼っておきます。終わりの方に出てくる、パンを積み重ねて飛んでいくのが印象に残ってしかたないです。なんとも言えないのですが、静かに強いインパクトというかなんと言うか。

それにしても青山|目黒は、はじめて行きましたが、なかなかいい感じの場所と雰囲気です。

入り口がこんな感じで、ちょっとわかりづらい。

外から中が普通に見えます。本の帯を青木淳さんが書いてたりするのも面白いです。