クリスチャン・マークレー「Scrolls」- ギャラリー小柳

漫画のオノマトペの部分を切り取って新たな場面というか空間のみを作ってしまう様な作品でした。その他にもオノマトペを繋げて一つの巻物を作ってしまうという作品もありました。

漫画というと日本人がやりそうな手法とも思えるんだけど外国人の作家さんがやってるところが面白くもあったなー。

クリスチャン・マークレー「Scrolls」- ギャラリー小柳

漫画のオノマトペの部分を切り取って新たな場面というか空間のみを作ってしまう様な作品でした。その他にもオノマトペを繋げて一つの巻物を作ってしまうという作品もありました。

漫画というと日本人がやりそうな手法とも思えるんだけど外国人の作家さんがやってるところが面白くもあったなー。

黒で書かれたドローイングの堆積というような感じでしょうか?その原型となるドローイングも一緒に展示されていましたが、ドローイング単体でも何かの念のようなものが込められている様な絵なのですが、それを切り抜いたり貼ったりすることで一見平面のような絵が通常の手で描かれるような手法とは別の手法で堆積されていることがわかる様な絵でした。

しかし、その念の様なものも一緒に堆積している様に見えるので、実際の大きな絵をみるとかなりの書き込み具合とその積み重ねによってかなりの力を感じるようになると思います。

細部までのこだわりが積み重なって、新たな絵をうみだしているという所がその根源かもしれませんが、実際観るとかなり画像で観るのと違ってるので実際みるのが良いです。

F1の形状から近代の速度や振動をとりだしたというような作品のようでした。けど、イマイチ僕にはそこまで読み取れなかったです。

今度観る機会があったらそういう視点もいれてみるようにしてみよう。造形は美しかったです。流線型というのはこういう物なんだろうなというものを形にしたという印象です。

昔、BTAPでみた金田勝一さんをすこし思い出しましたが、あれとは見た目は少し似ていても根本的に違うかも。

・ギャラリー小柳

寺崎百合子 音楽

もの凄い細かい書き込みで、楽器が書かれていました。基本的には鉛筆で書かれたような絵画なんですが、少し離れてみるとまるで絵画ではないように見える。まるで写真のように見える楽器。しかし、すこしずつ絵に近づいてみて見ると印象が少しずつ変わってくる。近づけばドンドン輪郭が緩くなっていくのを感じて絵画のようになる。その変化が音楽なのかもしれない。そう思うとそういう風に見えてくる。何か変化するバランスが面白かった。

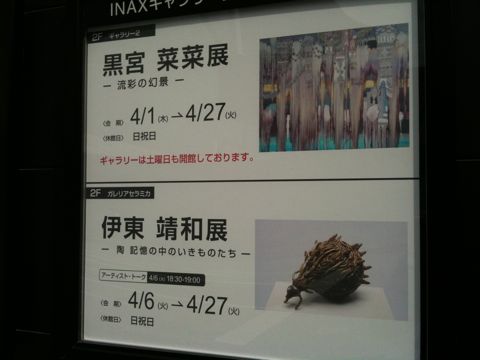

・INAXギャラリー

黒宮菜菜 -流彩の幻景-展/伊東靖和 展 -陶 記憶の中のいきものたち-

黒宮菜菜 -流彩の幻景-展は溶け出すような抽象的な何か色の空間を液体の空気にとかしたようなそんな絵画でした。溶け出しつつも立体的に絵の具が盛られていたりその平面のなかに構成される立体のバランスが良いバランスだったと。

伊東靖和 展 -陶 記憶の中のいきものたち-

焼きものってイマイチ詳しくないのでわからない部分も多いのですが、大きなもを焼いたり造形が細かいものを作るのは難しいのでしょうそういう努力を感じてしまいました。

杉本博司さんの静電気を転写するようなLightning Fieldsだけで個展をやっていました。場所はギャラリー小柳です。

杉本さんの作品はいつもコンセプチュアルな感じだと思っていて、今回もまさにそのような感じで、どのように読み解けば良いのかのヒントになるようなのを入り口付近に紙として配っていました。

歴史の歴史で見ていたので、あまり衝撃的にビックリするような感じはなかったです。しかし、良く見ると、毛のようであり有機体のようでもありという表現方法がスゴいです。まさに発見。考え方や捉えしだいでいくらでも作品が出来そう。ライトニングフィールドの展示でした。

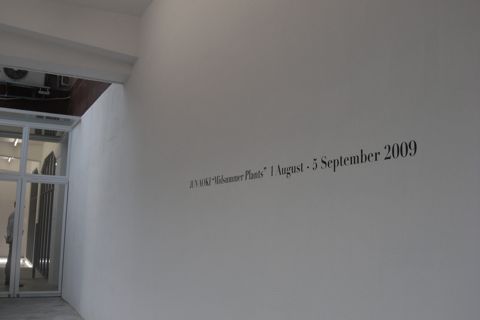

ギャラリーを巡ってきました。目的は青木淳さん(建築家)の展覧会です。8月はイベントで建築家関係の展覧会が色々なギャラリーでやっています。その関係で、まずは銀座で一件。

ギャラリー小柳です。JUNYA ISHIGAMI + HIROSHI SUGIMOTOを観てきました。この2人となれば、行かない訳には行きませんよねぇ。まあ、一緒に何かやってるってかんじではなかったのですが、石上純也さんは、そんなに作品が多い訳じゃないのに、人気なのはどういうことか?すごいなぁー。でも、やっぱプレゼンが上手いってこと?

次に行ったのが、TARO NASUでやっていた、青木淳 「夏休みの植物群」です。

こちらは、FOIL GALLERYとgalley αMですね。

FOIL GALLERYでは、レイヤーズ:韓国の新進気鋭作家がやってました。思ったよりも、きれい目な作品が多かった印象でした。結構綺麗で良いなーって思う感じもあるんだけど、同時になにかちょっとインパクトがたりないというか。そんな感じもありました。

galley αMにもそのあとに行きました。今回は、「変成態?リアルな現代の物質性」 Vol.3「のようなもの」の生成。泉孝昭x上村卓大でした。結構どちらの作品も好きな感じです。かなり好きな部類でした。特にカラフルなオイルタンクみたいなのも好きでした。

これは、MAKII MASARU FINE ARTSですね。やっていたのは、New Buddha statues by eight artists 8人のアーティストによる 新しい仏像創造です。グループ展なので、好きなのも嫌いなのもって感じですね。舩木大輔さんのフィギュアっぽいやつはいいなーって思ったのですが、案の定売れてたみたいです。

CASHI°で、「不死鳥と雉鳩 -真夏の夜の夢2-」がやってました。すべて平面というか、絵だったんですが、3人のグループ展のようでした。何となく最近のトレンドの高木紗恵子さんっぽい(私が最初に観たのがそうだったから、そう思ってるだけですが。)が、あったりしたので何となく絵というか、ドローイングというかそういうもののの実力を観れなかった気がしました。

会田誠さんが絵画が一番表現として色々できるのに、やりきれてる若者がいなかったとGEISAIでいってたのが思い出された。

こちらは、space355ですね。101では、ディリップ・シャルマ個展 リビドーの舞台がやってました。初めて見たんですが、かなり良かったです。怪しい人間にポップにプリンティングされた幾何学のような何かのようなプリントがエロティックな感じもありつつ、それを違った視点で見せてるようで良かったです。

201では、グループ展ですね。夏の応接間 展でした、津上みゆきさんの新作とかありました。こちらは、まあまあといった感じでしょうか。

最後は原宿に移動して、VACANTへ行きました。大友良英「ENSEMBLES 09 休符だらけの音楽装置」展“without records”を観ました。これは、山口でやっていたものの一部のようだったんですが、かなり面白かったです。

やっぱり音を使ってる作品は好きだし、大友さんがやってるだけあって、音としてのレベルは高かったと思います。色々なターンテーブルから発される音が光と合ってないんだけど、合ってるような感じで、どんな風に音がでてるのかも気になったし、音程がちゃんと発されているものの感じとかそいうのも面白かった。空間と音の配置とバランスに長けてるという印象。かなり良かったです。

ギャラリー小柳でやっている内藤礼さんのcolor beginningを観てきました。

内藤礼さんの展示はこの前のトリエンナーレの三渓園でも観れたんだけど、それと同じ物もありました。

内藤さんの作品は全体的に薄いイメージで、薄いというよりは空間の中で薄い空気をつくるような作品で、すべてが空間の中で雰囲気をつくるものになっています。

そういう手に取りづらい何かという物を作品にしていて、一見退屈といえば退屈な作品とも思ってしまいそうですけど、気がついたらもう、空間が支配されているように思えます。

うっすら色づいた何かで光の感じさせたり、空気の揺らぎを感じさせたりと、静かに感じれたりして。また、ギャラリー小柳の空間がそれを助けてる気もします。

ギャラリー小柳で行われていた、束芋さんのハウスを見てきました。

いつのころから人気の束芋さんですが、私が知ったときにはすでに人気作家さんで、原美術館での個展で初めて観ました。ギャラリー小柳といえば、杉本博司さんのイメージが強いです。束芋さんもギャラリー小柳なんですね。

今回の作品は今まで和風の要素が強かったんですが、海外ウケを狙ったのか?どういう心境の変化かまではわかりませんが、洋風のテイストの作品でドールハウスをテーマにしたものでした。

今までのちょっと皮肉が利いたような作品より面白いなぁなんて感じたりしました。映像と絵画のものが同じテーマであったのも両方そろえてみたいなぁなんて思いました。

個人的には作風がちょっと変わってきたなぁと思ったので、またしばらくしたら見たいです。